富士通研究所は10月29日、水平/垂直ともに140度と、従来の約2倍以上の広範囲を測距可能な3次元広角レーザレーダを開発したと発表した。

富士通研究所は10月29日、水平/垂直ともに140度と、従来の約2倍以上の広範囲を測距可能な3次元広角レーザレーダを開発したと発表した。詳細は、10月22日にオーストリア・ウィーンにて開催された国際会議「ITSWC 2012(Intelligent Transport Systems. World Congress)」で発表された。

従来、欧米では自動車で発進する際、後方発進することが一般的で、その際、ドライバーの不注意や見落としによる重大な人身事故が発生していた。

特に、家族を巻き添えにする悲惨な事故の頻度が高く、米国ではいわゆるKT法が施行されるきっかけとなっている。

また、日本では、自動車を駐停車させる際、後方から行う場合が多く、運転技術的の未熟なドライバーに対して不安を与えていた。

これらのような背景は、車載バックカメラを中心にした、各種駐車支援システムが商用化されるきっかけとなった。

後方発進時、車載バックカメラは、車両周辺の状況を単にドライバーに表示するのみで、ドライバーが表示用モニタを見落としている際に警告を与えることはできなかった。

また、超音波センサなどを用いて、対象物までの距離を測定するシステムもあるが、測定可能距離が短く、精度が不十分で誤検知や過検知も多いため、ドライバーに対して十分に有効な警告を与えることができなかった。

一方、現在では測距距離が長く、測定精度(分解能)が高いレーザレーダが、数十m遠方の車両位置の計測に用いられているが、検出角度が60度以内と狭く、車両周辺の状況を広範囲に3次元測距するには複数個のレーザレーダを用いる必要があった。

このため、少ないセンサ数で、広範囲かつ高精度な測距の実現が課題となっていた。

これらの課題を解決するため、レーザを広角に出射するために新規に開発した走査角度拡大レンズと、広範囲を高速に測距する高速多点レーザ走査システムによる広範囲の測距が可能な3次元レーザレーダを開発した。

走査角度拡大レンズは、入射してくるレーザ光の入射角度に対して、約4倍に角度を拡大して出射する。

高速多点レーザ走査システムは、高速レーザ発光回路とMEMSミラーを用いた高速走査システムを用いることにより、水平方向140度×垂直方向140度の空間を、7万6800点(320×240点)というQVGA相当の精度で3次元測距可能とする。

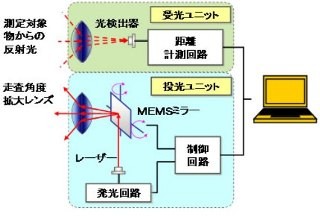

システムは、投光ユニット部と受光ユニットで構成されており、投光ユニット部は、レーザ、高速レーザ発光回路、走査用ミラー、走査角度拡大レンズが組み込まれ、受光ユニットは、測定対象物からの反射光を受光する光検出器、対象物までの測距を行う距離計測回路が搭載されている。

同技術により、後方を含む広範囲な車両周辺の3次元測距をより少ないセンサ数で実現することが可能となる。

さらに、カメラ画像にレーザレーダの測距情報を重畳して表示するような、高度な機能を有する後方運転支援システムの構築を可能にする。

また、ドライバーに対しては、事故が起きやすい後方発進時や苦手意識のある後方駐停車時に、対象物までの異常接近などを検知、警告するシステムを提供することが可能となるため、安全・安心な運転の実現に寄与することが期待される。

富士通研究所では、同技術のさらなる広角化、小型化を進める予定。

また、カメラ画像との融合表示技術も合わせて開発することにより、ドライバーにとって、より運転のしやすい車両周辺監視や後方駐停車・発進時支援システムの実現を目指すとしている。

また、レーザレーダは、人物の存在や人が立っているか座っているかなどの状態の検出も可能なことから、車載用途だけではなく、見守り、監視などのセンサへの応用・展開も進めていく方針としている。

【拡大画像を含む完全版はこちら】

続きを読む